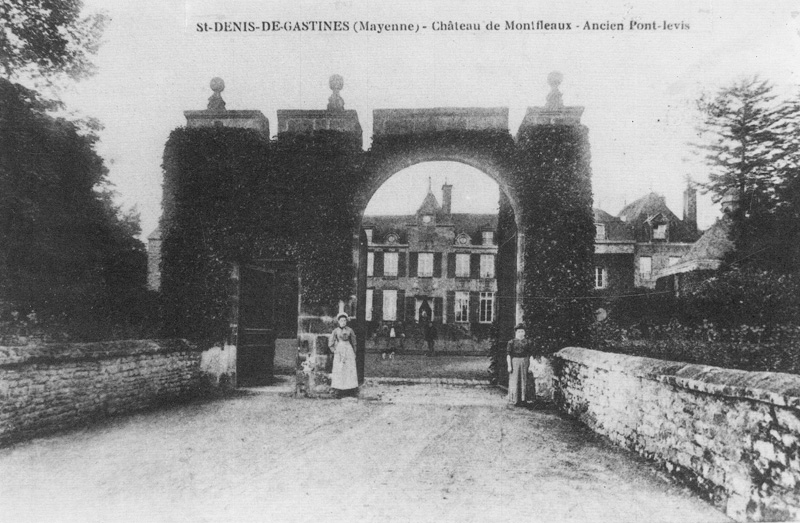

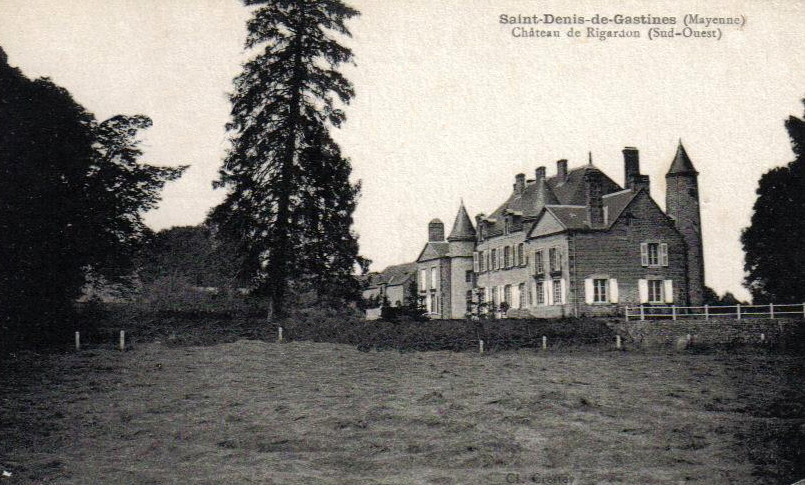

Château de Montflaux

La création de MONTFLEAUX remonte à une époque qu'aucun document écrit n'autorise à préciser; sur ce point, la toponymie seule permet de projeter quelque lueur.

Si l'on admet que MONTFLEAUX vient de Mons Floaldi, d'où Montflaud par contraction, puis MONTFLEAUX, suivant un très ancien usage, la première syllabe de ce mot indique qu'il existait un mont – minuscule assurément – d'où la vue s'étendait sur ces abords préalablement déboisés; la seconde donne le nom guerrier franc qui organisa là un châtellier, destiné à lui servir de réduit défensif contre d'attaque, et qui s'installa sur un terre-plein adjacent avec sa famille, ses hommes d'armes, ses serviteurs, ses chevaux et bétail.

A en juger par la topographie des lieux, ce fortin de pieux et de palissades fut édifié à l'emplacement du château actuel, sur une motte artificielle, obtenue par le creusage de fossés que le détournement du ruisseau voisin avait permis de remplir d'eau courante et qui avait dû servir d'abri en des temps anciens. Cette motte était vraisemblablement une réplique de la motte du hameau aujourd'hui appelé la Censive, qui se trouvait à quelque distance et n'a été rasée qu'en 1900.

Dès l'organisation de la féodalité, le successeur du créateur de MONTFLEAUX vit son embryon de seigneurie transformé en un fief mouvant de la châtellerie de Charné-Bazeille (Ernée), et par elle de la baronnie de Mayenne.

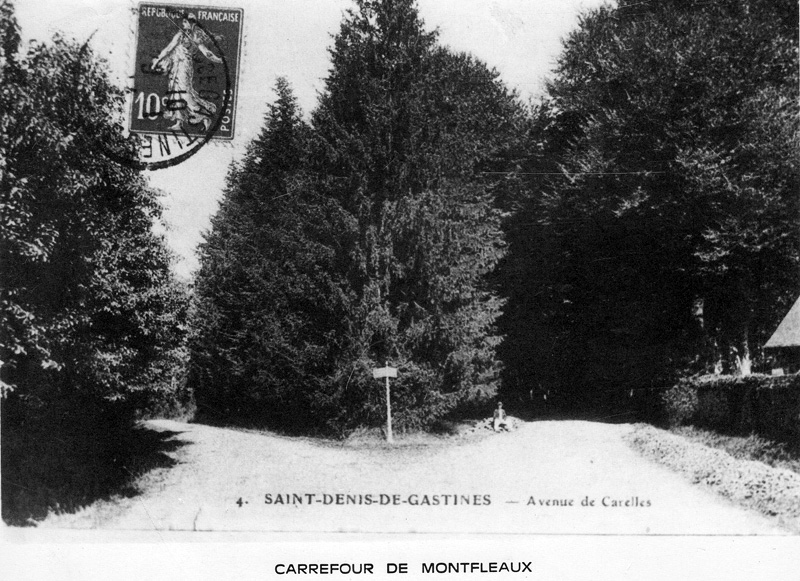

Le château de Monfleaux (début du xxème siècle)

Jean de FROULLAY assure la continuité du nom, fils aîné de Guillaume, reçut en partage avec le château de Monfleaux les deux tiers des fortunes paternelle et maternelle. D'abord gouverneur de la maison du maréchal de Lohéac, il s'attacha ensuite au duc René d'Alençon qui le nomma capitaine de Domfront, poste qu'il conserva sa mort. La duchesse devenue veuve, une sainte personne qui était destinée à être mise sur les autels sous le vocable de la bienheureuse Marguerite de Lorraine, ajouta à cette charge celle de maître de son hôtel, au décès de Guyon Essirard, seigneur de Bonvouloir et Loyauté. C'est lui vraisemblablement qui transforma le château féodal primitif en demeure plus habitable et plus vaste. Il impliqua au cours de son existence à la meubler richement de huit tapisseries de haute-lisse et d'argenterie timbrée aux armes reçues de ses ancêtres, d'argent au sautoir de gueules engoulé de sable. C'est à lui enfin qu'est due de façon certaine la reconstruction d'un château au lieu sis en Couesmes dont il portait le nom. Ce château, modeste par les dimensions, riche par le style, fut incendié accidentellement après sa mort; grâce à l'importance des moellons dont il fut bâti, de beaux restes en subsistent encore aujourd'hui.

Jean de FROULLAY assure la continuité du nom, fils aîné de Guillaume, reçut en partage avec le château de Monfleaux les deux tiers des fortunes paternelle et maternelle. D'abord gouverneur de la maison du maréchal de Lohéac, il s'attacha ensuite au duc René d'Alençon qui le nomma capitaine de Domfront, poste qu'il conserva sa mort. La duchesse devenue veuve, une sainte personne qui était destinée à être mise sur les autels sous le vocable de la bienheureuse Marguerite de Lorraine, ajouta à cette charge celle de maître de son hôtel, au décès de Guyon Essirard, seigneur de Bonvouloir et Loyauté. C'est lui vraisemblablement qui transforma le château féodal primitif en demeure plus habitable et plus vaste. Il impliqua au cours de son existence à la meubler richement de huit tapisseries de haute-lisse et d'argenterie timbrée aux armes reçues de ses ancêtres, d'argent au sautoir de gueules engoulé de sable. C'est à lui enfin qu'est due de façon certaine la reconstruction d'un château au lieu sis en Couesmes dont il portait le nom. Ce château, modeste par les dimensions, riche par le style, fut incendié accidentellement après sa mort; grâce à l'importance des moellons dont il fut bâti, de beaux restes en subsistent encore aujourd'hui.

Malgré ses réussites dans la vie, une chose essentielle pour un homme de son rang manquait à son bonheur. Sa femme était morte sans lui avoir donné de fils – pas même de fille – pour succéder à ses importantes seigneuries. A son frère cadet, Ambroise, marié à une Châteaubriand, était décédé, « sans hoir de son sang »; de même, son autre frère, Michel, époux de Françoise de Bonvouloir; quant à son troisième frère, Guillaume, il n'était pas marié. Les plus importants de ses fiefs risquaient donc d'aller à l'aînée de ses sœurs, puisqu'il n'avait pas de neveu pour en assurer la transmission de mâle en mâle.

Remontons un peu le temps afin de nous pencher sur les origines du Château de Monfleaux qui reste un des grands témoins de l'histoire du Bas Maine et l'histoire de France. Dans un premier temps, nous narrons les faits historiques vécus pendant la période révolutionnaires par un des propriétaires du Château de Monfleaux.

Remontons un peu le temps afin de nous pencher sur les origines du Château de Monfleaux qui reste un des grands témoins de l'histoire du Bas Maine et l'histoire de France. Dans un premier temps, nous narrons les faits historiques vécus pendant la période révolutionnaires par un des propriétaires du Château de Monfleaux.

Le Baron le TONNELIER de BRETEUIL

Le Baron le TONNELIER de BRETEUIL est né au Château D'Azay le Féron dans l'Indre le 7 mars 1730. Il eut une carrière politique importante puisqu'il fut, sous le règne du Roi Louis XV, Ambassadeur à Stokolm, Naples et Vienne. Louis XV mourut en 1774; Son petit fils Louis XVI, alors âgé de 20 ans, lui succéda sur le trône de France ce fût sous le règne de ce dernier que le baron de BRETEUIL jouera un rôle politique important. Un peu d'histoire pour nous rappeler les faits de cette époque.

En 1776 le Roi fit confiance à Necker, célèbre financier suisse, qu'il choisit comme Directeur Général des Finances. Ce dernier fit une politique d'économie et voulut réformer l'assiette de l'impôt afin de mieux répartir les charges. Il publia alors son fameux « Compte Rendu au Roi » qui mettait pour la première fois aux yeux du public le budget détaillé des finances du Royaume et qui révélait l'ampleur des pensions versées aux courtisans et natifs du royaume. Ces derniers voulant garder leurs privilèges réussirent à convaincre le Roi de renvoyer Necker; le Roi trop faible accéda à leur demande ce qui provoqua la démission du financier le 19 mai 1781.

En 1776 le Roi fit confiance à Necker, célèbre financier suisse, qu'il choisit comme Directeur Général des Finances. Ce dernier fit une politique d'économie et voulut réformer l'assiette de l'impôt afin de mieux répartir les charges. Il publia alors son fameux « Compte Rendu au Roi » qui mettait pour la première fois aux yeux du public le budget détaillé des finances du Royaume et qui révélait l'ampleur des pensions versées aux courtisans et natifs du royaume. Ces derniers voulant garder leurs privilèges réussirent à convaincre le Roi de renvoyer Necker; le Roi trop faible accéda à leur demande ce qui provoqua la démission du financier le 19 mai 1781.

FAMILLE DE FROULAY (ou de FROULLAY) - Les Personnages illustres -

comte de Tessé (Le Mans, 14 mai 1648 - † à Yerres en résidence chez les Camaldules de Gros-Bois, le 30 mars 1725), lieutenant-général pour les provinces du Maine, du Perche et de Laval, maréchal de France, général des galères de France, premier écuyer de la Dauphine et grand d'Espagne, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, fut officier général de Louis XIV et diplomate sous la Régence.

Charles Louis de Froulay de Tessé

(né le 17 septembre 1687 au Château de Montflaux, Saint-Denis-de-Gastines, mort le 30 janvier 1767), religieux français, évêque du Mans de 1724 à 1767.

Froulay, maison originaire du Maine, illustrée par un Maréchal de France, plusieurs grands d'Espagne, deux Évêques,... La terre de Froulay, dans le pays du Maine, est l'une des Châtellenies les plus considérables qui relèvent du Duché de Mayenne. Ses premiers seigneurs en on donné le nom à la famille, selon d'ancien usage, et cette maison qui la procède encore présentement , est la véritablement de celle qu'on dit être nobles de nom et d'armes. Elle s'est conservée sans interruption jusqu'à nos jours (18ème siècle), dans la procession confiante de la religion Catholique et dans un attachement inviolable au service du Roi, ce qui a donné lieu à la devise de cette maison, qui est "pro Rege et pro fide" = "Pour le roi et pour la foi". Ce qu'on a pu sauver après les désordres des guerres des Anglais.

Froulay, maison originaire du Maine, illustrée par un Maréchal de France, plusieurs grands d'Espagne, deux Évêques,... La terre de Froulay, dans le pays du Maine, est l'une des Châtellenies les plus considérables qui relèvent du Duché de Mayenne. Ses premiers seigneurs en on donné le nom à la famille, selon d'ancien usage, et cette maison qui la procède encore présentement , est la véritablement de celle qu'on dit être nobles de nom et d'armes. Elle s'est conservée sans interruption jusqu'à nos jours (18ème siècle), dans la procession confiante de la religion Catholique et dans un attachement inviolable au service du Roi, ce qui a donné lieu à la devise de cette maison, qui est "pro Rege et pro fide" = "Pour le roi et pour la foi". Ce qu'on a pu sauver après les désordres des guerres des Anglais.

- Roland de Froulay, vivant en l'an 1140, père de Gervais et de Guillaume de Froulay

- Gervais de Froulay, Seigneur de Froulay, Chevalier, fît plusieurs donations pieuses, particulièrement à l'Abbaye de Savigny, il vivait en 1222.

- Guillaume de Froulay, Seigneur de Froulay, Chevalier, suivant l'exemple de ses prédécesseurs, signala sa piété par les biens qu'il fit à l'Abbaye de Fontaine-Daniel et plusieurs autres églises, et son zèle de foi, il est parti en croisade en 1741, il eu son fils guillaume.

- Guillaume de Froulay, IIe du nom, Seigneur de Froulay, tué à la bataille de Blangy en 1317, et enterré dans la paroisse de Couesmes, il épouse Jeanne des Planches de la maison Liscouët en Bretagne.

- Isabeau de Montflaux, lègue 6 deniers à l'église de Saint-Denis-de-Gastines, avant 1367 ;

- Michel de Froulay, Seigneur de Froulay, Montflaux et Gastines, le Basmeignée, et Chevalier et Gouverneur de Pouancé, marié en 1371 à Jeanne de la Ferrière ;

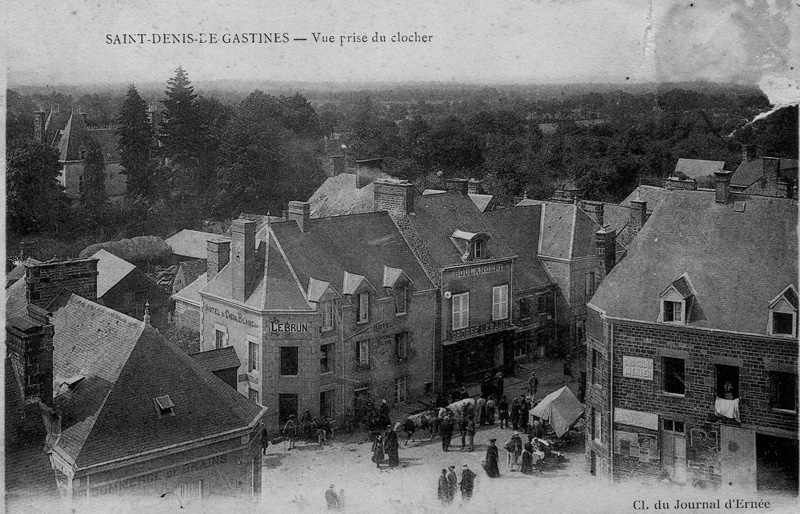

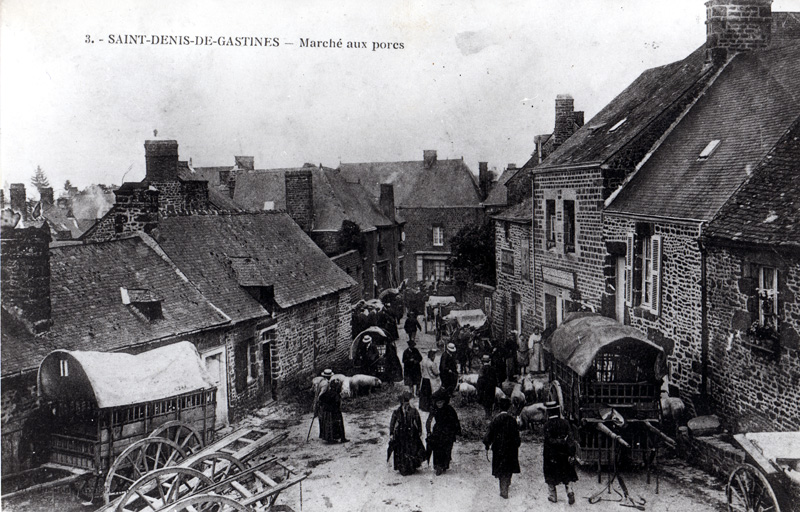

Arrêté du Conseil d’état du Roi

Qui supprime un droit de péage qui était prétendu par le Sieur de Froulay, au lien de Saint-Denis-de-Gastines, généralité de Tours.

Du 7 juillet 1739

Extrait des registres du Conseil d’État

Vu par le Roi, étant en son conseil, l’arrêt rendu le 29 août 1724, par lequel dans les quatre mois du jour de la publication, tous les propriétaires des droits de péages, passages, pontonages, travers et autres qui se perçoivent sur les ponts, chaussées, chemins, rivières navigables et ruisseaux affluents, dans tout l’étendue du royaume, seraient tenus d’envoyer au Sieur Passelaigue greffier de la commission, les copies collationnées, et C.

Vu aussi le certificat donné le 22 août 1733, par le nommé Montreux, de la signification par lui faite au fermier des droits et coutume et prévôté qui se le voient à Saint-Denis-de-Gastines, de l’ordonnance rendue le 22 juillet précédent par le Sieur Intendant en la généralité de Tours, portant défenses au Sieur comte de Froulay de percevoir les dits droits.

Conclusions du Sieur Maboul Maître des requêtes, Procureur général de sa Majesté en cette partie. Vu aussi l’avis des sieurs commissaires nommés par le dit arrêt du Conseil du 29 août 1724, et autres rendus en conséquence : Ouï le rapport du Sieur ORRY conseiller d’état, et ordinaire du Conseil Royal, Contrôleur général des finances, LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, conformément à l’avis des dits commissaires, faute par le Sieur comte de Froulay d’avoir satisfait aux arrêts du conseil des 29 août 1724, 24 avril 1725 et 4 mars 1727, a supprimé et supprime le droit de péage par lui perçu au lieu de Saint-Denis-de-Gastines : lui fait sa Majesté très expresses inhibitions et défenses de continuer la perception avenir, soit à titre de péage, travers et coutume, ou sous quelque dénomination que ce soit ; à peine contre lui de restitutions des sommes qui auraient été exigées, d’une amende arbitraire au profit de Sa Majesté ; et contre les fermiers ou receveurs, d’être poursuivis extraordinairement comme concussionnaires, et punis comme tels suivant la rigueur des ordonnances.

FAIT au conseil d’État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Compiègne, le sept juillet mille sept cent trente-neuf. Signé PHELYPEAUX

Source : https://gallica.bnf.fr/